ブログ

痰を吐き出せる後鼻漏があり上咽頭炎でbスポット治療 している

病院では上咽頭炎と診断され

Bスポット治療を継続(経験)しており

慢性化した「後鼻漏」で

「いつも口から粘液を吐き出せる」

ケースについて書きます。

実際の漢方相談では

西洋医学の診断名は参考にしますが

症状の起こっている状態について

バランスの乱れがどうなっているか?

を重視して対応します。

「いつも口から粘液を吐き出せる」

場合について

粘膜の炎症を起こしている場所について

1「鼻」→鼻腔・副鼻腔

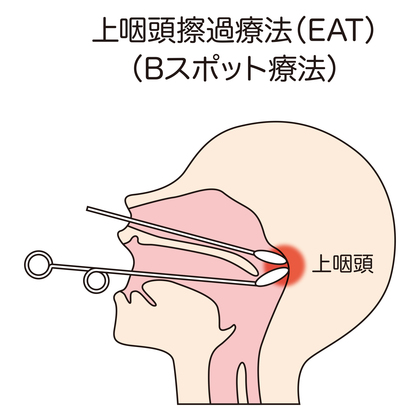

2「のど」→上咽頭

3「鼻とのど」両方

を考えていきます。

ちなみに

西洋医学的な病名では

慢性鼻炎・慢性副鼻腔炎・上咽頭炎

副鼻腔真菌症・鼻中隔湾曲症など

が考えられます。

実際にはそれらを合併している

と思われるケースも多いです。

※実際の診断は当然できないので

あくまでも知識・状態からの推察です。

さて

問診より耳鼻科ドクターから

「鼻に問題なしと診断された」

と相談者さんが言われた場合でも

症状の起こっている状態を考察して

「鼻」の対応を行うことは多いです。

「鼻に問題ない」と言われた場合でも

特にこじれて長引いているなら

現状の把握が大切であり

鼻は決して悪いわけではなく

「弱っている状態」なのかもしれません。

「弱り」があると考えた場合に

漢方では補薬を使って

弱っているところを強化することは

今までの治療では行っていない部分

と思います。

慢性上咽頭炎だから「のどの炎症」だけ

ととらえずに

1鼻

2のど

3鼻とのど両方

について総合的に考えてみましょう。

後鼻漏を感じる理由について

ある専門書によれば

◎線毛細胞の輸送機能低下の場合

◎飲み込みに問題がある場合

◎唾液の質に問題がある場合

◎神経過敏の場合

などがあるとあります。

またその複数が重なって

起こるケースもあり

適切な状況判断こそ大切です。

では

「いつも口から粘液を吐き出せる」

場合に鼻の対応を行う

ポイントですが、、、

実際の一日の摂取する水分量と

大小便の排泄量のバランスであり

身体全体で入れる量と出る量の調整

となります。

飲食の状況を確認して

新しい習慣として食養生すると

(食養生は他のブログ記事参照)

粘性の鼻汁・痰の生成が減少し

徐々に粘性と総量が減少して

改善することは多いです。

特に口から吐き出す量が

減少しやすい傾向です。

この減少していくという傾向こそ

身体全体の状態を理解できている

とも言えます。

なお食養生の指導は

病院で行われません。

(≒指導を受けた人と

出会ったことがない)

Q.粘性の鼻汁・痰は一体何から作られるのか???

A.口にした物(=飲食)を材料に身体の中で作られる

この考えに基づき

個別に漢方薬と食養生をご提案して

①余分な水(痰湿・痰濁)が出ない飲食にする

②胃腸を強化する(消化を休める)

③今ある余分な水を抜く(去痰・利湿など)

上記①~③でバランスを整えます。

基本的に和ひのき薬局へ

「後鼻漏」の漢方相談に来られる方は

病院で既に治療しており

良くならなかった人しか来店されない

と言っても良いくらいです。

簡単ではありませんし

体質や習慣は全員違うので

頭をフルスロットルで使用して

熟考しますが

シンプルに言えば

「口から吐き出せる」後鼻漏について

『入れる量(飲食)>処理力(体力)』

となっていると

ざっくり考えます。

処理力について

胃腸の弱りはポイントであり

漢方による胃腸強化に

時間が必要となるので

根気は必要です。

常に細胞は入れ替わっているので

毎日の飲食で消化の負担を減らして

健脾(胃腸強化)する様に

しましょう。

また過食(腹八分目以上)ならば

節制は必要です。

※腹八分目とは、食後に

・眠くならない

・だるくならない

・胃がもたれない

ことを指します。

今の自分の状態に対して

食事量の調節ができるようにならないと

食後に過食になりやすいです。

状態により「今なら一食抜く」

という判断もできることは必要です。

なお症状改善が早い方について

・素直に実践できる人

・根気のある人

・体力のある人

・病歴が短い人

と経験的に感じています。

西洋医学は患部を

細分化していきますが

中医学(漢方)では

身体全体のバランスで

気血水の流れを考えて

改善を試みます。

慢性化した方ほど

漢方薬を飲むだけで良くなる

訳ではないです。

後鼻漏の原因は

長引いて慢性化した方ほど

複雑です。

漢方薬を試したい場合は

症状に漢方を合わせるだけで

終わらせず

症状の出ない状態を

維持できるバランスへ整える

という視点で捉えてみて下さい。

繰り返してきた症状の

再発防止にも大切です。

あわせて読みたい

失敗しやすい原因を詳しく分析しました

→病院を何軒回っても後鼻漏が治らない「本当の原因」

Bスポット治療を継続(経験)しており

慢性化した「後鼻漏」で

「いつも口から粘液を吐き出せる」

ケースについて書きます。

実際の漢方相談では

西洋医学の診断名は参考にしますが

症状の起こっている状態について

バランスの乱れがどうなっているか?

を重視して対応します。

「いつも口から粘液を吐き出せる」

場合について

粘膜の炎症を起こしている場所について

1「鼻」→鼻腔・副鼻腔

2「のど」→上咽頭

3「鼻とのど」両方

を考えていきます。

ちなみに

西洋医学的な病名では

慢性鼻炎・慢性副鼻腔炎・上咽頭炎

副鼻腔真菌症・鼻中隔湾曲症など

が考えられます。

実際にはそれらを合併している

と思われるケースも多いです。

※実際の診断は当然できないので

あくまでも知識・状態からの推察です。

さて

問診より耳鼻科ドクターから

「鼻に問題なしと診断された」

と相談者さんが言われた場合でも

症状の起こっている状態を考察して

「鼻」の対応を行うことは多いです。

「鼻に問題ない」と言われた場合でも

特にこじれて長引いているなら

現状の把握が大切であり

鼻は決して悪いわけではなく

「弱っている状態」なのかもしれません。

「弱り」があると考えた場合に

漢方では補薬を使って

弱っているところを強化することは

今までの治療では行っていない部分

と思います。

慢性上咽頭炎だから「のどの炎症」だけ

ととらえずに

1鼻

2のど

3鼻とのど両方

について総合的に考えてみましょう。

後鼻漏を感じる理由について

ある専門書によれば

◎線毛細胞の輸送機能低下の場合

◎飲み込みに問題がある場合

◎唾液の質に問題がある場合

◎神経過敏の場合

などがあるとあります。

またその複数が重なって

起こるケースもあり

適切な状況判断こそ大切です。

では

「いつも口から粘液を吐き出せる」

場合に鼻の対応を行う

ポイントですが、、、

実際の一日の摂取する水分量と

大小便の排泄量のバランスであり

身体全体で入れる量と出る量の調整

となります。

飲食の状況を確認して

新しい習慣として食養生すると

(食養生は他のブログ記事参照)

粘性の鼻汁・痰の生成が減少し

徐々に粘性と総量が減少して

改善することは多いです。

特に口から吐き出す量が

減少しやすい傾向です。

この減少していくという傾向こそ

身体全体の状態を理解できている

とも言えます。

なお食養生の指導は

病院で行われません。

(≒指導を受けた人と

出会ったことがない)

Q.粘性の鼻汁・痰は一体何から作られるのか???

A.口にした物(=飲食)を材料に身体の中で作られる

この考えに基づき

個別に漢方薬と食養生をご提案して

①余分な水(痰湿・痰濁)が出ない飲食にする

②胃腸を強化する(消化を休める)

③今ある余分な水を抜く(去痰・利湿など)

上記①~③でバランスを整えます。

基本的に和ひのき薬局へ

「後鼻漏」の漢方相談に来られる方は

病院で既に治療しており

良くならなかった人しか来店されない

と言っても良いくらいです。

簡単ではありませんし

体質や習慣は全員違うので

頭をフルスロットルで使用して

熟考しますが

シンプルに言えば

「口から吐き出せる」後鼻漏について

『入れる量(飲食)>処理力(体力)』

となっていると

ざっくり考えます。

処理力について

胃腸の弱りはポイントであり

漢方による胃腸強化に

時間が必要となるので

根気は必要です。

常に細胞は入れ替わっているので

毎日の飲食で消化の負担を減らして

健脾(胃腸強化)する様に

しましょう。

また過食(腹八分目以上)ならば

節制は必要です。

※腹八分目とは、食後に

・眠くならない

・だるくならない

・胃がもたれない

ことを指します。

今の自分の状態に対して

食事量の調節ができるようにならないと

食後に過食になりやすいです。

状態により「今なら一食抜く」

という判断もできることは必要です。

なお症状改善が早い方について

・素直に実践できる人

・根気のある人

・体力のある人

・病歴が短い人

と経験的に感じています。

西洋医学は患部を

細分化していきますが

中医学(漢方)では

身体全体のバランスで

気血水の流れを考えて

改善を試みます。

慢性化した方ほど

漢方薬を飲むだけで良くなる

訳ではないです。

後鼻漏の原因は

長引いて慢性化した方ほど

複雑です。

漢方薬を試したい場合は

症状に漢方を合わせるだけで

終わらせず

症状の出ない状態を

維持できるバランスへ整える

という視点で捉えてみて下さい。

繰り返してきた症状の

再発防止にも大切です。

あわせて読みたい

失敗しやすい原因を詳しく分析しました

→病院を何軒回っても後鼻漏が治らない「本当の原因」